Column 01 リスク共生の視点から新型コロナ対応を考える

重症化リスクの計量について第3回(2020.05.29 掲載)コールトリアージ生命危険確率の説明変数

大重 賢治横浜国立大学 保健管理センター 教授

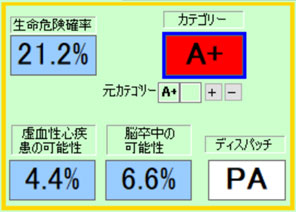

横浜市消防局司令センターに設置されているコールトリアージ端末には、通報を受けた要救護者が命の危険にさらされている可能性(生命危険確率)が表示される(図1)。

生命危険確率が10%を超えると、PA連携と呼ばれる体制、すなわち消防車(Pumper)と救急車(Ambulance)が同時に出動する体制が敷かれる。この生命危険確率の計算式は、通報情報を定量的に評価して得たものである。

図1:コールトリアージ端末のアウトプット表示部位(抜粋)

生命危険確率が10%以上なので、PA連携の出場司令が出される

図1:コールトリアージ端末のアウトプット表示部位(抜粋)

生命危険確率が10%以上なので、PA連携の出場司令が出される

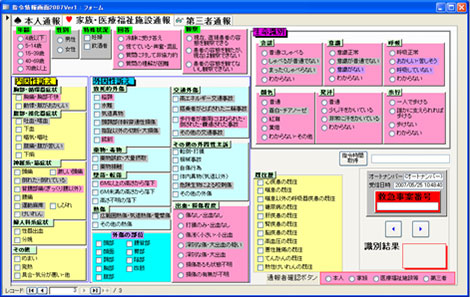

2007年5月のある2週間、横浜市消防局(当時安全管理局)では、集中的に救急通報(119番通報)情報の収集を行った。司令員が聞き取った情報は、すべて、聴取とほぼ同時にコンピュータ画面を通じてデータファイルソフトへ入力された(図2)。

2週間の情報収集期間中にもたらされた救急通報は5379件であった。

このうち搬送先医療機関の医師により、重症度が判定された救急搬送患者4301例について、救急通報受信時に聴取した情報と搬送先で判定された重症度との関連を調べた。なお、この4301例を基本データセット(Y0705データ)とした。

図2:初期の救急通報情報入力画面

この段階は情報収集が主であったため、アウトプット(生命危険確率等)の表示はない(01

図2:初期の救急通報情報入力画面

この段階は情報収集が主であったため、アウトプット(生命危険確率等)の表示はない(01

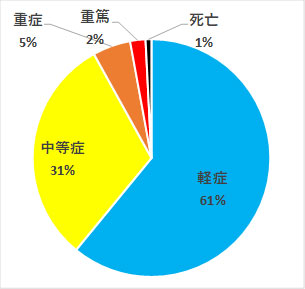

横浜市では、救急搬送患者の重症度は、軽症(入院を要しないもの)、中等症(生命の危険はないが入院を要するもの)、重症(生命の危険の可能性があるもの)、重篤(生命の危険が切迫しているもの)、死亡(初診時死亡が確認されたもの)の5段階に分類される。Y0705データ4301例の重症度の内訳は図3のとおりであった。

図3:重症度の内訳

図3:重症度の内訳

通報者の内訳は、本人通報が13%、家族による通報が51%、福祉施設からの通報が5%、その他(第三者)からの通報が31%であった。

Y0705データにおいて、救急通報受信時に聴取した要救護者(=救急搬送患者)の情報と重症度判定をくらべ傾向を観察した。

例えば、呼吸状態に関して聴取した内容と重症度の関係は、家族通報が表1に、第三者通報が表2に示すとおりである。提供される情報は同じでも、通報者の属性によって若干意味合いが異なってくる。

表1:呼吸に関する通報情報と重症度(家族通報の場合)

| 呼吸状態 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 重篤 | 死亡 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正常・問題ない | 71.4% | 67.0% | 59.0% | 21.4% | 0.0% |

| おかしい・苦しそう | 21.8% | 28.0% | 36.6% | 35.7% | 9.1% |

| 呼吸していない | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 39.3% | 90.9% |

| 分からない | 6.5% | 4.7% | 3.7% | 3.6% | 0.0% |

表2:呼吸に関する通報情報と重症度(第三者通報の場合)

| 呼吸状態 | 軽症 | 中等症 | 重症 | 重篤 | 死亡 |

|---|---|---|---|---|---|

| 正常・問題ない | 70.1% | 67.5% | 60.0% | 13.0% | 16.7% |

| おかしい・苦しそう | 8.7% | 11.4% | 17.5% | 30.4% | 16.7% |

| 呼吸していない | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 21.7% | 33.3% |

| 分からない | 20.9% | 20.7% | 22.5% | 34.8% | 33.3% |

呼吸状態に関する情報は、生命危険を評価するのに重要である。「分からない」という情報さえも重要であり、救急通報において、呼吸状態が「分からない」とは、重篤である可能性を示唆する。これは、情報を収集してみて分かったことである。

その後も、データの収集と集計・解析を繰り返し、最終的に要救護者の生命危険を評価するための要素(説明変数)を、年齢リスク、意識リスク、呼吸リスク、歩行リスク、表情リスク、体位リスク、および通報者(属性)リスクとした。

参考文献

- 大重賢治 119番通報時における緊急度・重症度識別プロジェクト調査結果(暫定)第一次報告横浜市メディカルコントロール協議会緊急度・重症度識別等検討委員会 会議資料 平成19年5月25日