2022年6月10日

「リスク共生社会における新しいリスクコミュニケーションの枠組」

第1回

リスクコミュニケーションの現在地

~環境白書に掲載されて四半世紀~

横浜国立大学 環境情報学府 松永 陽子

はじめに

2022年5月のシンポジウムは「リスク共生社会における新しいリスクコミュニケーションの枠組」と題されたものだった。しかし、そうは言っても、これから全く新しいリスクコミュニケーションを作っていくという趣旨ではない。リスクコミュニケーションに取り組むにあたって多くの人が躓き、ぶつかる課題の中には、長年解決していない課題もあるが、先人が既に躓き、試行錯誤した結果をもとに忠告を行っているにも関わらず、繰り返し躓かれている課題も存在する。

改めてリスクコミュニケーションとは何かを経緯や定義から振り返った上で、どのような切り口での試みや挑戦を行うべきかを検討する必要がある。

リスクコミュニケーションの起こり

リスクコミュニケーションは、環境開発や科学技術の進展や不信、環境問題に対する議論の高まりや消費者の権利を重視する動きがあった、1970年代のアメリカで生まれた。

1984年に起きたインドのボパールの事故や1978年のラブ・カナル事件などを受けて制定された「知る権利法」や「スーパーファンド法修正・再授権法」により、市民はリスクに関する情報にアクセスできるようになり、行政や事業者は、市民に対しリスクデータを開示したり、市民にリスクを受容してもらうことを意図したリスク比較を行ったが、リスクが小さい場合にも市民にとっては受け入れられない場合も多く、リスク認知に関する研究が進められた。

実践による失敗と研究の成果が、米国EPA(環境保護庁)のリスコミの7原則(1988年)や、National Research Councilのリスクコミュニケーション前進への提言(1989年)に取りまとめられた。これらがリスクコミュニケーションの基本の定義や考え方として現在に至るまで頻繁に参照されている。

日本におけるリスクコミュニケーションのはじまり

日本では、1996年の環境白書に「リスク・コミュニケーション」という項目(総説3章2節2(2)ウ リスクコミュニケーションの意義、あり方)が登場した。

化学物質や環境分野では、1999年の化管法(工場からの化学物質の排出届出制度:PRTR)の制定、原子力分野では、1995年の高速増殖炉「もんじゅ」の事故や株式会社ジェー・シー・オー(JCO)ウラン加工施設の臨界事故後の原子力広報評価検討会、食品分野についてはBSEをはじめとする食品安全委員会が設置された2003年が、リスクコミュニケーションに取り組むきっかけとなった。

原子力、食品、化学物質と全体を通じて2000年頃からリスクコミュニケーションというものがより活発になり「リスクコミュニケーションブーム」とも評された。

そして現在まで

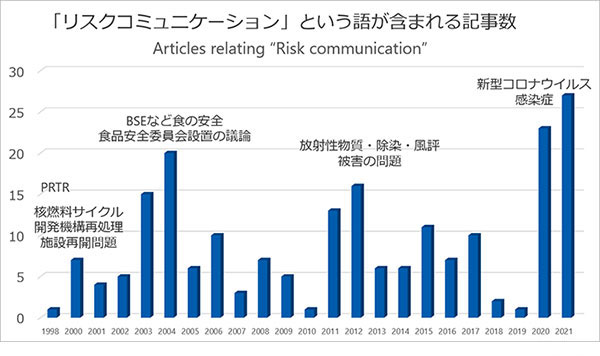

<>例えば1879年以降の記事が電子化されている朝日新聞のデータベースを参照すると、様々な「安全」に関する社会的な出来事が発生するとリスクコミュニケーションが登場する、記事数が増加する。2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故後の放射性物質に対する防護措置(除染)、不安への対応、風評被害においてリスクコミュニケーションが行われている。また、近年では2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行でもリスクコミュニケーションの必要性が盛んに指摘されている。

朝日新聞記事データ ベース聞蔵Ⅱビジュアルより(2022年3月25日)

(制作:横浜国立大学 環境情報学府 准教授 熊崎美枝子)

化学物質(環境)、食品、原子力・放射線、自然災害、新型コロナウイルス感染症など、様々な場面で「リスクコミュニケーション」という言葉が用いられるようになり、リスクコミュニケーションに関する取組が行われるようになった。 特に、2011年以降は、放射線に関する玉石混交の様々な取組が行われた結果として、「リスクコミュニケーション」という単語は比較的知られるようになった。しかし、従来課題の解決や、新規取組にあたっての先行研究・事例の参照が不十分であったり、情報伝達媒体等の変化や社会構造の変化などには対応しきれていなかったりして、リスクコミュニケーションは、その企画・実施者にとって「常に悩み深いもの」である。

リスクコミュニケーションにおいて現在も引き継がれる課題の多くは、1989年にNational Research Councilが取りまとめた「リスクコミュニケーション前進への提言」にてリスクコミュニケーションによくある誤解または留意事項として提示されている。にも拘わらず、それがリスクコミュニケーションの実践に反映されないこと自体も、リスクコミュニケーションの抱える課題と言える。

加えて、これらの課題はリスクコミュニケーションを行おうとする企画・実施者(部署)だけで解決が可能なものではなく、リスクコミュニケーションを行おうとする組織の姿勢や風土にも関りが深いものである。更に、リスクコミュニケーションに参加する市民及び市民が生きている日本社会の性質も関わってくる。

個別具体のコミュニケーション活動として行われる「事業者(行政)と市民のコミュニケーション」という「形」に捕らわれず、改めてリスクコミュニケーションの枠組みを整理・提示することが必要である。

次回 第2回は、「リスクコミュニケーションのさまざまな姿」をお届けします。